Wenn Strom nichts mehr kostet – und warum das ein Problem ist

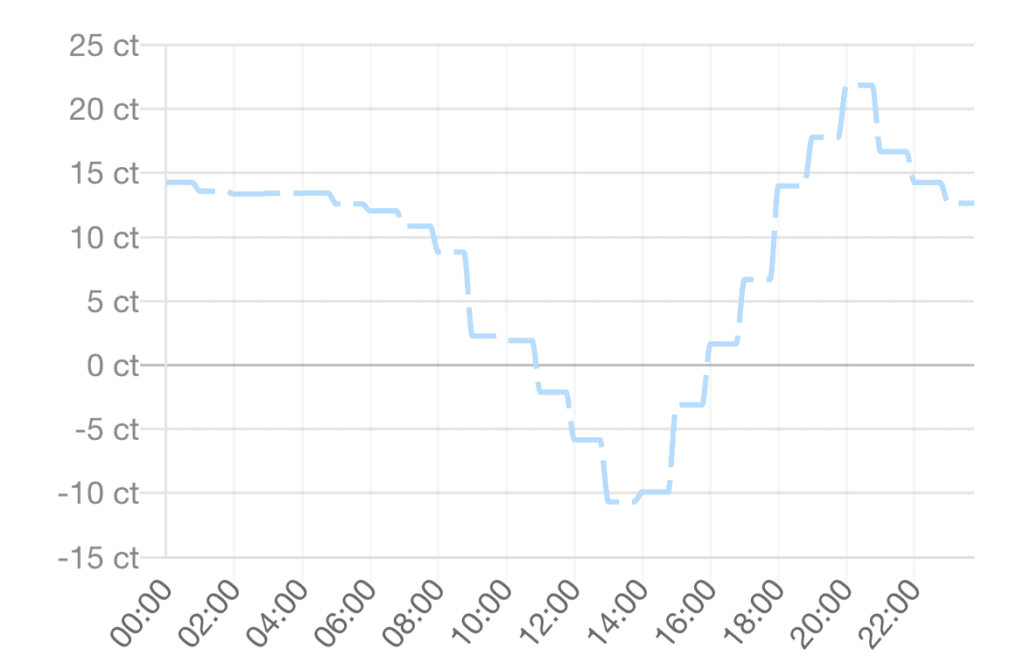

In den letzten Monaten erleben wir ein Phänomen, das früher als Ausnahme galt: Der Strompreis fällt regelmäßig ins Negative. Vor allem zu Mittag, wenn PV-Anlagen massenhaft Sonnenstrom produzieren, kollabieren die Preise. Am Abend hingegen, wenn der Verbrauch wieder steigt, schnellen sie in die Höhe.

Ein Schnäppchen für manche – ein Warnsignal für das System.

Denn Negativpreise zeigen deutlich: Unser Energiesystem leidet unter einem Verteilungsproblem. Speicher fehlen, Leitungen sind überlastet, flexible Nachfrage ist unterentwickelt. Doch eine zentrale Lösung wird in der Diskussion oft übersehen – der intelligente Stromhandel auf lokaler Ebene, wie er etwa von eFriends ermöglicht wird.

Warum Negativpreise entstehen

Wenn Angebot die Nachfrage übersteigt, sinkt der Preis – das gilt auch am Strommarkt. Mit dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien – besonders PV und Wind – wird an sonnigen Tagen so viel Strom produziert, dass er oft nicht verbraucht werden kann. Fehlt es an Speichern und Netzen, um den Strom sinnvoll zu verteilen, führt das zwangsläufig zu Preisverfall oder gar Negativpreisen.

Und: Dieses Problem betrifft längst nicht mehr nur Österreich. Wetterlagen sind oft kontinental – scheint hier die Sonne, dann meist auch in Deutschland oder Tschechien. Der Exportüberschuss lässt sich also oft gar nicht mehr vermarkten.

Speicher helfen – aber lösen nicht alles

Der Ruf nach mehr Speichern ist gerechtfertigt. Doch Pumpspeicher sind teuer, Batterien nur für eine kleine Zielgruppe zugänglich, und Power-to-Gas rechnet sich nicht bei wenigen Stunden Negativpreis pro Jahr. Außerdem betrifft die Speicherlogik vor allem die Erzeugerseite – während die Mehrheit der Bevölkerung reine Konsument:innen sind.

Doch genau hier liegt ein ungenutztes Potential: Was, wenn wir Strom nicht nur speichern, sondern „besser“ verteilen?

Die oft übersehene Lösung: Direkter Stromhandel zwischen Menschen

Lösungen wie eFriends bieten einen innovativen Weg: Strom kann direkt zwischen Teilnehmer:innen ausgetauscht werden – dezentral, transparent, in Echtzeit. Produzent:innen können gezielt an Bekannte, Nachbarn oder Mitglieder ihrer Community verkaufen. Konsument:innen erhalten Zugang zu lokal erzeugtem Ökostrom – auch ohne eigene PV-Anlage. Der Clou: durch Echtzeit entsteht Transparenz die dazu führt, dass Konsument:innnen beginnen ihren Verbrauch dorthin zu verschieben wo viel Energie verfügbar ist.

Gerade für Städter:innen oder Mieter:innen, die keine z.B. eigenen PV Anlagen betreiben können, ist das so als hätten sie eine eigene Anlage am Dach. Sie werden von reinen Konsument:innen zu aktiven Teilnehmer:innen der Energiewende die auf das Angebot „ihrer“ Erzeugungsanlagen reagieren und so Strom besser über den Tag verteilt nutzen. Das reduziert einfach und effizient Lastspitzen und spart hohe Investitionen in Speicherlösungen.

Wissenschaftlich bestätigt: Lokal ist effizienter

Eine aktuelle Studie, die eFriends gemeinsam mit der Technischen Universität Wien durchgeführt hat, liefert nun auch eine wissenschaftliche Fundierung für dieses Modell.

Die Ergebnisse zeigen:

- Netzverluste sinken signifikant, wenn Strom lokal gehandelt / genutzt wird. Bei Entfernungen unter 92 km verursacht der Peer-to-Peer-Handel nachweislich weniger Verluste als der reguläre Strommarkt.

- Diese Verlustreduktion senkt gleichzeitig die CO₂-Emissionen, sofern der österreichische Strommix nicht vollständig dekarbonisiert ist.

- Der Echtzeithandelsvorteil (mit 10-Sekunden-Auflösung statt der üblichen 15-Minuten) führt zu besserer Synchronisation von Erzeugung und Verbrauch. Im Sommer kann der Verbrauch bis zu 25 % besser angepasst werden, im Winter immerhin 2 % – Tendenz steigend mit wachsender Flexibilität vor Ort.

Diese Ergebnisse sind in ihrer Tiefe wissenschaftlich wie kommerziell innovativ. Die entwickelte Metrik bewertet sowohl die räumliche Nähe der Handelspartner als auch die zeitliche Genauigkeit der Energieflüsse – zwei Dimensionen, die bisher in der Energiewirtschaft meist getrennt betrachtet wurden. Mit eFriends sind diese beiden Metriken bereits Realität.

Nur 1 % handeln direkt – das ungenutzte Potential der Energiewende

Laut einer Analyse der Europäischen Kommission bleibt die direkte Beteiligung von Haushalten am lokalen Stromhandel in Europa marginal – weniger als 1 % nutzen Peer-to-Peer-Modelle oder Energiegemeinschaften. Der Großteil des Stroms wird weiterhin zentral vermarktet. Dabei zeigen innovative Konzepte wie eFriends, welches Potential in der dezentralen Verteilung liegt: Sie ermöglichen es auch reinen Konsument:innen – etwa Stadtbewohnern ohne eigene PV-Anlage – aktiv an der Energiewende teilzunehmen. Damit kann ein bislang weitgehend ungenutzter Teil der Bevölkerung eingebunden und ein wesentlicher Beitrag zur Netzstabilität und regionalen Versorgung geleistet werden.

Fazit: Mehr Verteilung statt mehr

Verschwendung

Negativpreise sind ein deutliches Zeichen für ein unausgeglichenes System. Doch statt uns ausschließlich auf Speicher zu konzentrieren, sollten wir den Blick weiten: Zeitliche Verteilung, und Nutzung der Energie wenn diese verfügbar ist, ist der Schlüssel zur Systemstabilität und günstigen Preisen.

eFriends zeigt, wie Stromhandel direkt zwischen Menschen funktioniert – lokal, fair, effizient. Wer Strom dezentral verteilt und zeitlich intelligent nutzt, entlastet das Netz, vermeidet Verluste und senkt CO₂-Emissionen – all das macht aus uns Konsument:innen Mitgestalter:innen.

Die Energiewende ist erfolgreich, wenn alle mitmachen können – nicht nur mit Technik, sondern auch mit Gemeinschaft und smarter Logik.

💡 Ausblick: Strom teilen lohnt sich bald auch finanziell

Die Vorteile direkter Stromverteilung liegen auf der Hand – und in Kürze werden sie auch spürbar am Strompreis. eFriends arbeitet aktuell an einfachen Lösungen zur Netzkostenersparnis für alle, die ihren Strom gemeinschaftlich und lokal nutzen. Damit wird Peer-to-Peer nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Mehr dazu demnächst.

Quellenhinweise und Studien:

- TU Wien & eFriends Energy GmbH, 2025: Netzverluste, CO₂-Effekte und Granularität im Peer-to-Peer-Handel ein Forschungsprojekt der FFG

- Europäische Kommission, „Focus on Energy Communities“, 2022: https://energy.ec.europa.eu/news/focus-energy-communities-transform-eus-energy-system-2022–12-13_en

- Österreichs Energie (2025): Negativpreise und Netzengpässe im europäischen Kontext: https://oesterreichsenergie.at/aktuelles/neuigkeiten/detailseite/negative-strompreise